フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

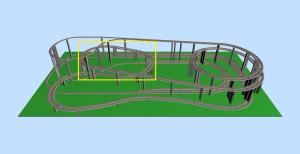

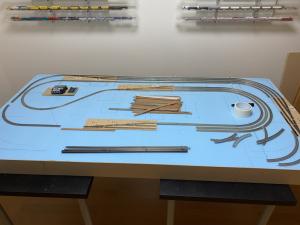

マイクロトレインズの線路が余っているので、MDF材にペタペタ貼ってみました。

黄色枠部分です。

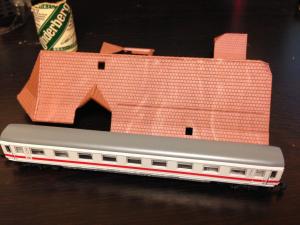

作り直しているゴッタルドレイアウトでは、ヴァッセン教会は使わないですが以前作ったKibriのNゲージ用モデルです。Nなので1/160のはずですが、大きなお城や教会などはかなり小さめに作られていると思います。建築模型が目的ではなくて、あくまでもレイアウトの飾りですので。

ざっくりですが、Googleマップで最大に拡大して距離を測ると29mくらいかと思われますね。

Zゲージ車両と比べると、26.4m級の客車とほぼ同じくらいです。

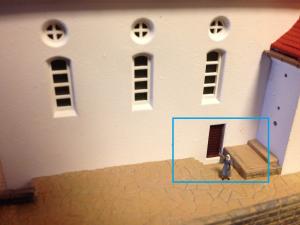

Zゲージの人形を配置してもそんなに違和感がないです。むしろ1/160の人形を配置すると違和感があるのかもしれません。

1/220のノイシュバンシュタイン城は持っていないのでわかりませんが、模型は全長42cmだそうです。これもざっくりですが、172mくらいありそうなので模型は1/400くらいなのでしょう。78cmの模型を作っても売れないでしょうし・・・

2003年のメルクリンZ 81781に同梱されているノイシュバンシュタイン城ですね。

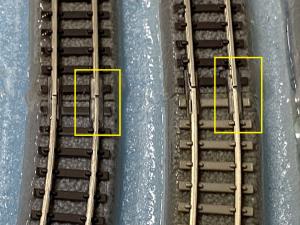

ギャップ忘れ部分の線路を剥がしています。

ギャップを入れてまた戻すだけですけど、固定したボンドをキレイにしたり意外と大変でした。

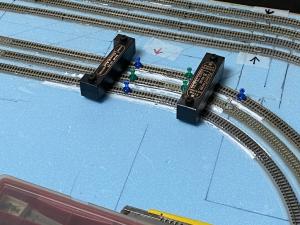

オモリを載せて固定中です。

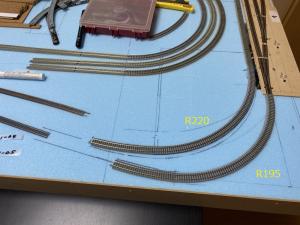

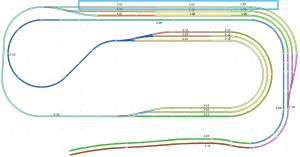

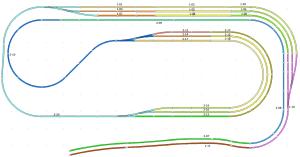

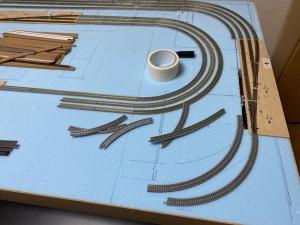

手前側がいろいろ修正したので外側のカーブがR220だとボードをはみ出しちゃいます。外側R195で内側R220の変則カーブになりそうです。ロクハンレールだと内側R170という手もありますが、メルクリンのクローズカプラーの影響で、R195が最小カーブになっている車両が多いためここは我慢ですね。

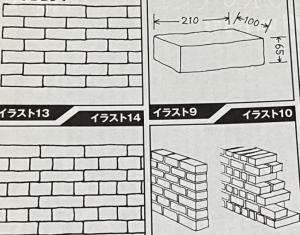

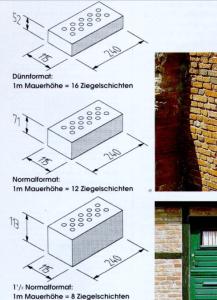

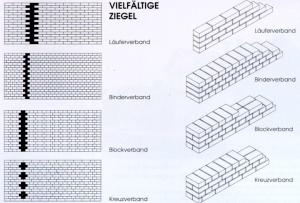

レンガのサイズとかAM誌だと210 X 100 X 65って書いてありますが、なんだかJIS規格っぽい感じがします。

MIBAを参照すると3種類載っていて1mで何段積みとか書いてありますね。1/220にするとどうでもいい差ではありますが。長手方向でも1mmくらいでしょうか。

積み方もいろいろで、横から見たときの図柄やレンガが抜けた場合の感じもわかりますね。

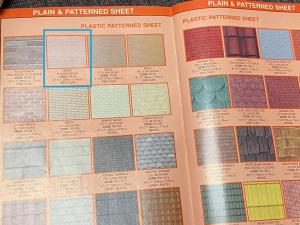

建築模型材料だとレンガシート(プラ製)もあって、1/200ですが売ってたりします。実物は未見なので大きさがどうなのかは未確認です。

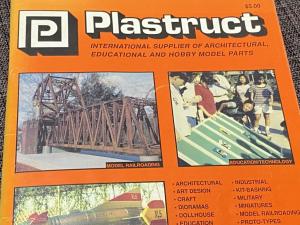

プラ材だとEvergreenが有名で京商が輸入しているので、比較的入手が容易です。Evergreenに無いような形はこちらのPlastruct社製です。日本だとJEMAってところが輸入していて、直接買うこともできます。

アーマーモデリング誌によれば、欧州の建物は大きいので日本の感覚で作ると欧米人から見ると違和感がある出来になってしまうとのことです。ドアとか3m近くあったり、天井まで4~5mあったり。

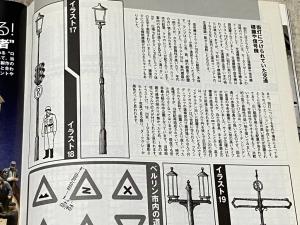

街灯なんかも高さどうなんだろうと悩むところですね。

シャトーデー駅で撮影したものですが、人とか車、自動販売機なんかが一緒に写っていれば大きさが大体わかります。まあ、正確な建築模型を作るわけではないのでその辺はレイアウトの大きさによって決めればよい気がします。

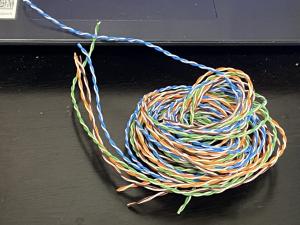

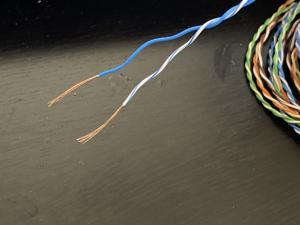

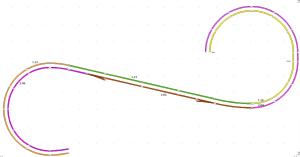

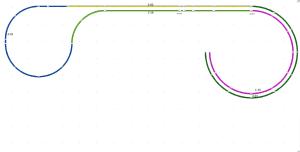

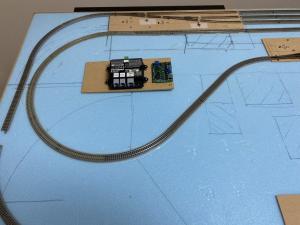

DCCだと配線が少なくなる・・のは構成によってはそうですが、列車位置検出用にブロックに分けてそれぞれからフィードバックをもらう必要があります。全部で36ブロックになりますからそれなりに配線が必要です。コマンドステーションとブースターのメイン部分は太い線を使ってますが、各ブロックの線路への給電用は写真の細いケーブルを使ってます。イーサネットケーブルを剥いてます。1本で4ペア(8本)のケーブルが取れますし、入手も簡単なので。

もっと大きいスケールだとダメでしょうけども、コアレス化したZゲージだとブロック辺りの消費電流はせいぜい100mA程度だと思われるので、大丈夫かと思います。各ブロックの線路長も1mくらいが多いのですが、片ギャップの反対側線路はコモンレールとして導通されていますが、こちらもブロック単位で配線しています。

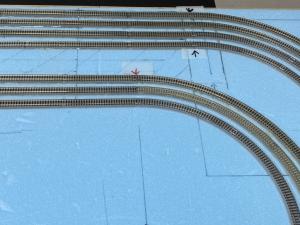

すでにギャップを切っているところに黒矢印を貼ってます。赤矢印は必要だけど忘れているところ・・線路を剥がすのが大変です。

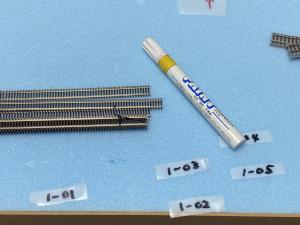

センサーの番号も貼っているところです。

ヤード部分のブロックは、3つのセンサーで1本のヤードが構成されています。進入、減速、停止となるわけですが、駅として見える部分ではないので正確な位置で停止させる必要がなく、2つのセンサーでもいいかもしれません。前回のレイアウトでは試せてませんが、欧州だとプッシュプル編成があって後部の機関車が押している場合はどうなるんだろうと考え中です。

センサーアドレスというか位置検出のための番号を割り振っています。これに対応してギャップ位置を決めています。

こちらは2段目部分。中間駅の引き込み線は省略の予定です。

3段目部分。最高位置でも140mmしかありません。こんなに線路長があっても3%程度のするとそれぐらいにしかならないですね。

少しずつですが進めております。。が、ヤード部分のギャップを入れ忘れていることに気が付きました。一部剥がしてやり直しです。

プラン通りにはいかない手前部分とか・・外側をR195で内側をR220とかで修正中です。

DCC機器類も裏に配置すべきか、配線の容易さを考えて隠しヤードの表麺にするべきか悩み中です。2段目、3段目の支柱が必要なので、適当に配置すると後で困りそうです。

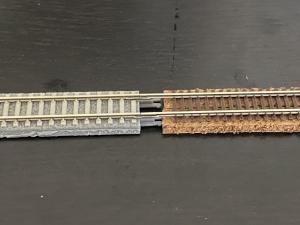

Atlasレール下に3mmほどのスペーサーをいれれば、ちょうど良さそうなので3mmのコルクシートを購入しました。100均でもあったようですが、ダイソーにいったらもう扱いはありませんとのことでした。仕方なくAmazonでA4サイズで裏面に接着テープが貼ってあるものを購入。

下に敷いてみると良さそうですね。

カーブもあるので、他のゲージでもあるような感じで2分割した感じでカットしてます。

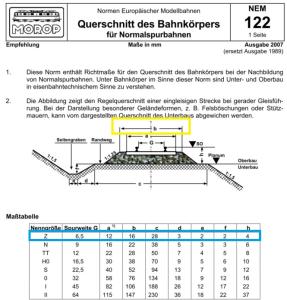

どれくらいの幅にすればいいのかは、適当でもいいのかもしれませんがNEM規格だと上面は16mmになってました。

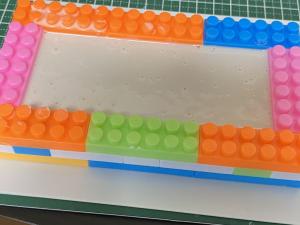

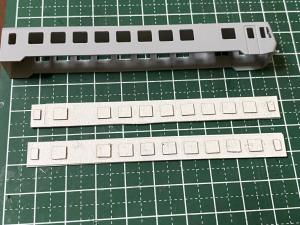

8mm幅と直線用に16mm幅で切り出しています。写真はA4サイズを2枚分ですが、長さとしては足りそうです。

モーターマウントで使ったシリコンがまだ残っていたので、それを使って型取りしています。

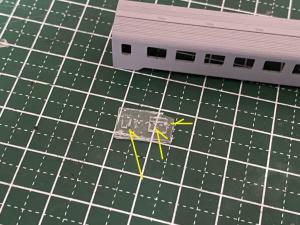

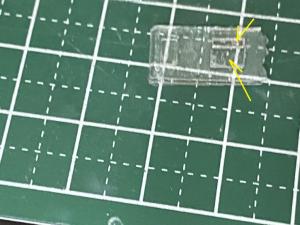

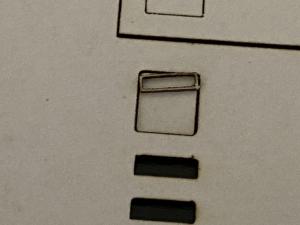

型から外している途中です。やはり2段窓の部分が細いので大変です。

少しだけUVレジンを流して固めてみましたが、欠けているのは論外として気泡が残るのは慣れないと難しいですね。

2回目ですがやっぱり気泡が入ります。2段窓部分はまあまあなんですが。。ちょっと固まり方もいまいちでUVライトの照射が足りないのか・・も含めて練習しないとうまくいかないですね。。2液タイプは手持ちがないですが、そちらの方がいいのかもしれません。ちょっと保留ですね。。。

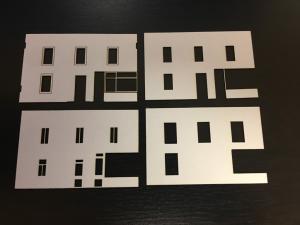

こんな感じで型を作っております。

紙なのでプライマーを吹いております。

2段の枠部分が苦戦中です。細すぎてレーザーだとほとんど焦げているみたいな状態なので、触ると崩れそうな状態。良さそうな部品を選んで貼り付けてますが難しいですね。

ダイソーで厚紙買ってきました。

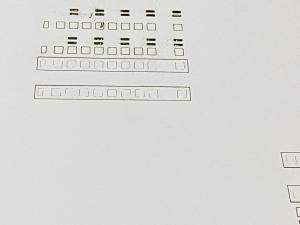

レーザー出力と速度を調整するとうまくいっているようです。

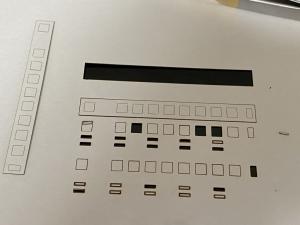

2段になっている部分は枠を切り出して貼り付けようかと思ってます。写真は上に載せているだけです。窓が4.5mm角くらいです。

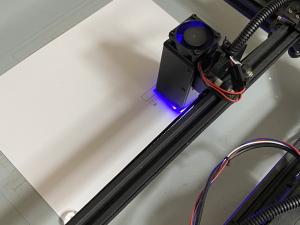

青い光がレーザーで厚紙をカットしているところです。

完全に抜いてしまう部分と貼り付ける位置の印だけのところで、レーザーの強さや速度を変えてますが薄すぎたりしてますね。。

いやー、一回目の試行は失敗でした。紙が厚いせいもあるかもしれません。

Wassen駅舎はもっと細くてもいい感じでしたのに・・こちらはダイソーの厚紙なのですが、手持ちが無かったので他の厚紙を使用してます。ダイソーで買ってくるか。。

雑誌で写真を見ると窓は、はめ込み部分と2段になっているバス窓?の感じです。型番が928になってますが、こちらは非動力側で反対側が628.1のエンジン付き。

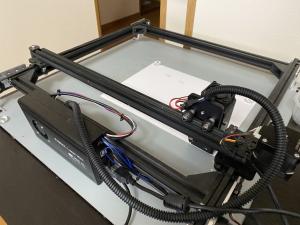

型作りは面倒なので、久々にレーザーカッターを出して来ました。数年ぶりでも一応動作しましたが、レーザーは出ているもののカット出来ないので焦りました。すっかり操作方法を忘れてましたね。

JW-CADで試し抜きのデータを作成して抜いている(焼いているが正しいか・・)ところです。

ほぼ角も丸く出来てますが、型としては少し小さめにしないといけないのか・・等試行錯誤は必要そうです。

-

投稿者投稿