フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

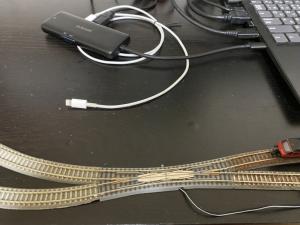

レールのストックをかき回しているとダブルスリップポイントが出てきました。新品のまま使わず・・というか何用に購入したのかもわからず。

直線も追加してみました。手前に車両を留置するとPCの邪魔になるので、置くに設置したかったんですけども、ダブルスリップの切り替えが良く見えないんですよね。どちら側に開いているのか。

縦列駐車じゃないですが、ギャップも切らずに動力車を並べて置いておけるのはDCCのよいところです。

26.4m級の客車も5両くらいなら大丈夫です。

邪魔にならないように走らせない時は待避線へ。

他の車両は奥側へ退避。

ダブルスリップもそうですが、ポイントも見えない位置にあるとどちらが開いているのかわからないので、ショートするロクハンレールは不安ですね。

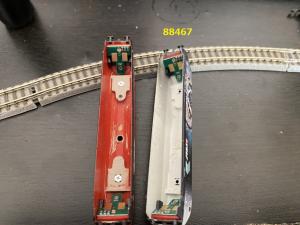

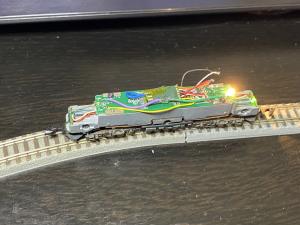

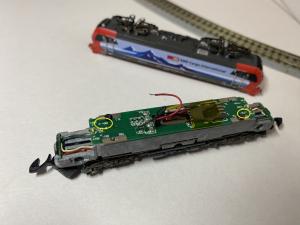

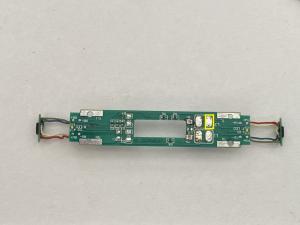

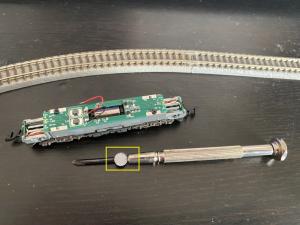

E172738がeBayにあったので、購入しました。Re460で高輝度LEDに載せ替えする予定でライト基盤を取り外してどこにいったのか不明になっている車両用です。

旧基板とE172738の比較。裏側の接点が少し違います。

新しい基板が載っている88467が右です。

こちらが旧基板のライト。

載せ替えると明るくなります。ただし、基板の接点の極性が逆なのでアナログだとテールとヘッドが逆になります。なんでこんなところを変更したのか、もしかしたら旧製品と比較もしなくて作ったのかは不明ですが旧製品のパーツが供給されていないので互換性は大事ですよね。

DCCだと(デコーダーにもよりますが)ファンクションの割り当て変更で逆極性でも大丈夫です。昔、作ってもらったDE25x4szrは変更できないんですが、DE29x4szrは変更可能です。写真のRe460 SBB標準色もDE29x4szrを搭載しています。

自分への覚書として設定変更したCV値を・・

CV 10進数 2進数

CV35 241 11110001

CV36 96 01100000

CV38 225 11100001

CV39 177 10110001とりとんさん

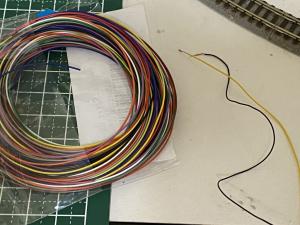

秋月電子でAWG28を先に買ってしまったのでそれを使っていましたが、こちらの方が細くて使いやすそうです。Amazonだと送料もかかりませんし。

次回がこれで配線しようかと思ってます。

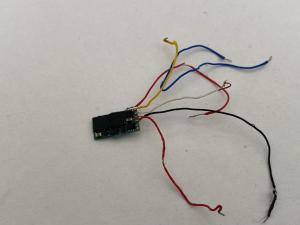

AWG32のケーブルをAmazonで買ってみました。2m 10色(10本)で1060円。

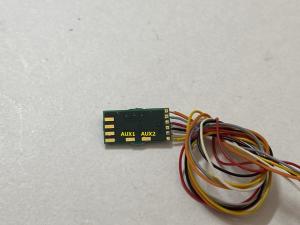

デコーダーの線(右側)とほぼ同じ太さですね。今度からはこれを使おうと思います。

あまり関係ありませんが、Am4/4を出して走行させているとバッファーが欠けている!・・・と思ったら白い塗装部分が剥げているだけのようでした。ここを塗るのは無理だな。。

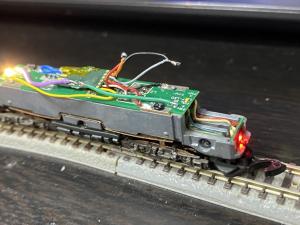

DH05Cは、ファンクション出力がAUX1~6まであるのですが線は付いていません。同様に+とGNDも線が付いていません。一応、NEM650に載っている色に合わせて緑と紫、青を追加しているんですけど、秋月電子で購入した線しかないのでちょっと太いです。写真の紫と青がそうですが、AWG28相当となっています。もう少し細い線がいいですね。黄色の線がデコーダーから出ている線です。AWG32なのかな?

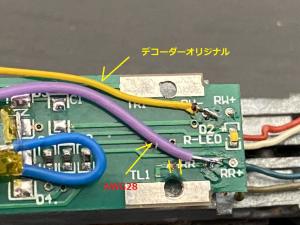

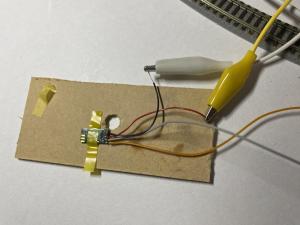

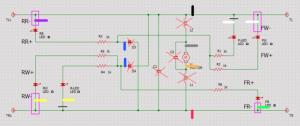

パターンカットの位置をUPします。

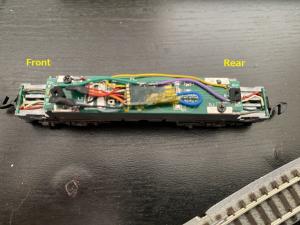

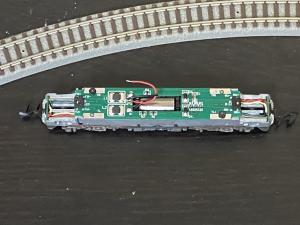

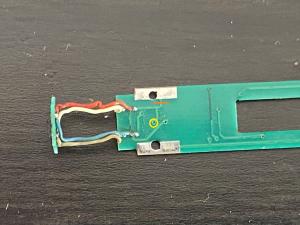

配線しちゃったので基板だけ外すことはできないので、左側がFrontで右側がRearといことで写真を撮っています。

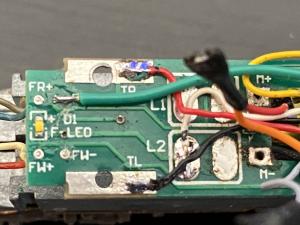

基板表面は1か所です。

右下のTL1とRR-の間をカットしています。RR-に紫(AUX2)、RW-に黄色を半田付けしています。半田の際は先に少しスルーホール部分に半田を付けておいて線を持っていくようにすれば簡単です。

こちらは反対側のFrontの部分です。パターンカットはありません。緑(AUX1)をFR-にL2のパッド部分に白を半田付けしています。線路からの給電を受けるTLに黒、TRに赤を配線しています。

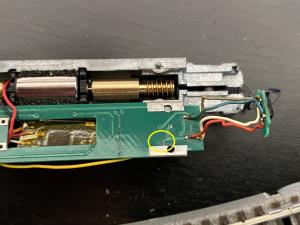

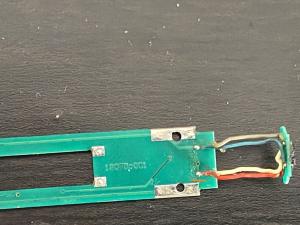

基板を手前に裏返しています。こちらはRear側です。黄色〇部分がパターンカット部分です。

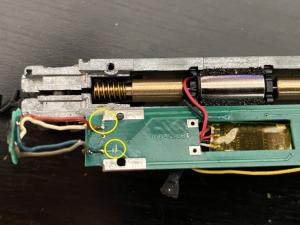

こちらはFront側です。ここは2か所パターンカットです。

そういえば、パターンカットの位置がわかる写真をUPしてませんでしたね。週末にでもアップしておきます。

oceanさん

私も老眼ですね。

極性転換のヘッド/テールだと抵抗4本追加とか面倒ですけど、LEDが個別になっているのでパターンカット4か所とパーツ外し、配線だけですからまだマシです。簡単なのはVelmo製のデコーダーを載せるのが一番です。

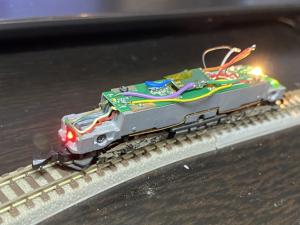

配線は完了しました。線路上でライト点灯させてます。

テールもF1で個別制御できます。

逆転させてます。

こちら側はデフォルトだとF2でテールのON/OFFができます。

モーター線は熱収縮チューブでまとめました。あとはボディが被さるかどうか。

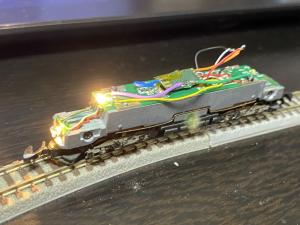

問題なく収まりました。

これは反対側でテールを消灯させてます。

テールはやや暗くてわかりずらいですね。

走りも良好ですが、CV値がデフォルトのままなので少し変更してみます。

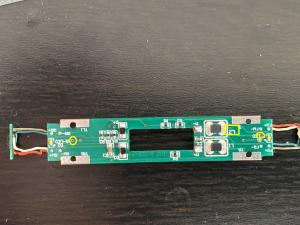

半田付け位置はこんな感じです。まだデコーダーの位置を決めていません。

動かなかったDH05Cをテープで固定して、ボディを被せてチェック中。スペースの問題はなさそうです。

RR-(紫・AUX2)とFR-(緑・AUX1)は黄色〇のスルーホールに線を半田付けしてもう2か所パターンカットすることにしました。

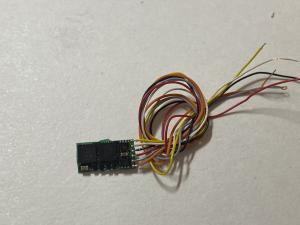

デコーダーを探していると、以前どの車両か忘れましたがAUX1、AUX2のファンクションを試したDH05Cが出てきました。配線追加しちゃったりして汚い状態。

一旦、全部の配線を外して新たにモーター線(灰、橙)と線路(赤、黒)を追加しました。

PROGRAMMERで確認したところ、CV値は読み込めず・・・ダメそうです。

仕方ないので、新品のDH05Cで進めることにしました。

AUX1とAUX2って裏側にあって、新たに線を半田付けしないといけません。久しぶりに配線しようかと思ってみていると、DH05Cって+出力の青色の線が出てないんですね。裏側の左端にある一番上が+のようで、一番下が-でした。

モーター線はすでに外してあります。

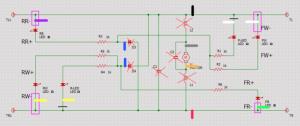

左下のR-LEDとTR1間、右上のF-LEDとTL間のパターンカット位置を探さないといけません。

R-LEDは左の黄色〇部分のスルーホールで、F-LEDはL2に表でつながっているようです。L2を外せばカットしなくてもいいのかな?

R-LEDの裏側はこんな感じです。オレンジの部分でカットすれば、黄色〇のスルーホールへ黄色線を半田付けすればRW-の線も外さなくて良さそうです。

F-LEDの裏側です。よく見ると右下辺りにパターンがあってTLと接続されているのでこの部分をカットしないといけませんね。

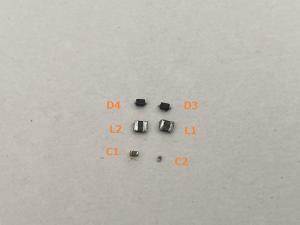

とりあえず6個の部品を外しました。

F-LEDとFW-に接続する白線はL2のランド(黄色□)に半田付けすれば良さそうです。

パターンカットは2か所ですが、RR-に接続する(AUX2)線とFR-に接続する緑(AUX1)をパターンカットすれば、どこかのスルーホールに半田付けできそうならさらにカットしたいと思います。

くだらない話ですが、基板を固定しているネジは本体との間にプラパーツが無くてネジをもどす時に立てるのが難しいです。写真は焼けたロクハンポイントから取り出したネオジム磁石ですが、磁化させてネジをくっつけるようにすれば割とうまくいきます。

どうするかまとめ中です。

赤×は部品取り外し。

白、黒、赤、灰、橙、紫、緑はデコーダーからの線です。

ピンクの四角はケーブルなので、そのまま外せばいいかと。

F-LEDとR-LEDの黒線部分はパターンカット。ここが基板上なのでカット出来る部分があるのかパターンを見てみないと。。

-

投稿者投稿